Territoire et constitutions

Un territoire et des richesses à découvrir

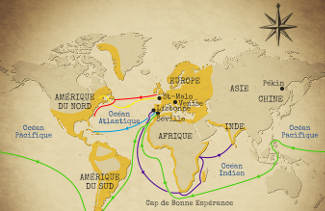

Bien avant que Christophe Colomb ne « découvre » l’Amérique en 1492, bien d’autres Européens avaient déjà exploré ses côtes.

En 986, le Viking islandais Bjarni Herjolfsson aperçoit l’Amérique du Nord sans s’y arrêter. Vers l’an 1000, Érik le Rouge, originaire de la Norvège, s’installe dans les fjords du sud du Groenland avec des Scandinaves, essentiellement marchands et éleveurs.

En l’an 1002, son fils, Leif Eriksson, explore la côte atlantique et le golfe Saint-Laurent. Il hiverne au « Vinland », une région impossible à situer avec exactitude, mais où la température est plus clémente qu’au Groenland.

À Terre-Neuve, les Vikings fondent une colonie, construisent des bâtiments et pratiquent l’élevage. Ils font divers échanges avec les Autochtones mais, après quelques années, un conflit éclate et les pousse à abandonner la colonie. Des sites archéologiques situés à l’Anse-aux-Meadows, à Terre-Neuve-et-Labrador, témoignent de la présence scandinave.

Par la suite, le golfe Saint-Laurent est visité par des pêcheurs basques et bretons attirés par la présence d’importants bancs de poissons à proximité de Terre-Neuve. Chaque été, ils viennent s’installer sur les rives nord-américaines dans des campements temporaires où ils font sécher le poisson et transforment les produits de la chasse à la baleine. Ces séjours leur permettent de rencontrer les Autochtones et d’échanger des outils en métal, des tissus et autres objets contre des fourrures.